Energieversorgung im Dilemma: Der Strommarkt zwischen Überschüssen und Engpässen

Die vergangene Woche hat einmal mehr gezeigt, dass eine beständige und auf den Bedarf abgestimmte Stromproduktion nahezu unmöglich ist. Die Situation ist geprägt von Phasen, in denen entweder zu wenig Strom produziert wird oder ein Überangebot an Elektrizität besteht.

Zu Beginn des Februars setzte eine Windflaute ein, die nur sporadisch durch geringfügige Winde unterbrochen wurde und am 6. Februar 2025 gegen Mittag endete. Während dieser Zeit war Deutschland größtenteils auf Stromimporte aus dem Ausland angewiesen. Am 7. Februar entstand ein kräftigerer Wind, doch auch dieser ließ bis zum 9. Februar wieder nach. Die Erzeugung von Windstrom ist stark schwankend, während die Photovoltaik in den Wintermonaten erniedrigte Erträge aufweist. Ein Blick auf das Prognosetool von Agora-Energiewende verdeutlicht, dass auch mit einer erheblichen Ausweitung der Erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarstrom die schwankende Residuallast nur wenig gesenkt werden würde. Nach dem 7. Februar kann die Stromversorgung während der Windflauten teilweise sichergestellt werden, doch nach diesem Zeitpunkt stehen erneut Engpässe bevor. Nur zu den Mittagsstunden sind Überkapazitäten zu verzeichnen.

Wiederholt zeigt sich, dass es nicht möglich ist, eine Stromproduktion zu gewährleisten, die stabil dem Verbrauch entspricht. Entweder wird nicht genügend Strom bereitgestellt, oder es entstehen massive Überkapazitäten, die zu stark gefallenen oder sogar negativen Preisen führen. Eine mögliche Lösung wäre der überdimensionierte Ausbau von Wind- und PV-Anlagen, die jedoch in vielen Fällen abgeregelt werden müssen. Dies würde den Wirkungsgrad jedoch weiter beeinträchtigen. Momentan beträgt der Vollastanteil der Wind- und Solarenergie in Deutschland 23,4 Prozent für Wind und 8,8 Prozent für PV über den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 9. Februar 2025. Das bedeutet konkret, dass vier Windkraftanlagen benötigt werden, um die mögliche Strommenge einer einzelnen Anlage zu erzeugen; im Fall von PV sind es sogar über zehn Anlagen. Diese wirtschaftlichen Verhältnisse sind völlig unhaltbar.

Diese Schwankungen in der Stromerzeugung führen dazu, dass die Energiewende nur mit erheblichen staatlichen Subventionen funktioniert. Zudem ist es unerlässlich, konventionelle Backup-Kraftwerke bereitzuhalten. Eine Verzehnfachung der Wind- und PV-Leistung wäre nicht nur extrem kostspielig, sondern auch eine immense Ressourcenverschwendung, die praktisch nicht umsetzbar ist. Ein Blackout könnte die Folge sein. Zudem müssten die Anlagen alle 20 bis 25 Jahre ersetzt werden, da ihre Lebensdauer begrenzt ist.

Hinsichtlich der oft angepriesenen niedrigen Betriebskosten der Erneuerbaren sollten auch die durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz entstehenden Kosten sowie die Ausgaben für konventionelle Backup-Kraftwerke in Betracht gezogen werden. Der Preis auf dem Markt wird letztlich durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Bereits heute sorgt der Überfluss an regenerativ erzeugtem Strom dafür, dass dieser verschenkt oder subventioniert bereitgestellt werden muss. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Energiewende bislang nicht aufgegeben wurde, weil der klimaindustrielle Komplex weiterhin von den Stromkunden und Steuerzahlern profitiert, während der tatsächliche Nutzen für das Klima in Frage gestellt werden kann.

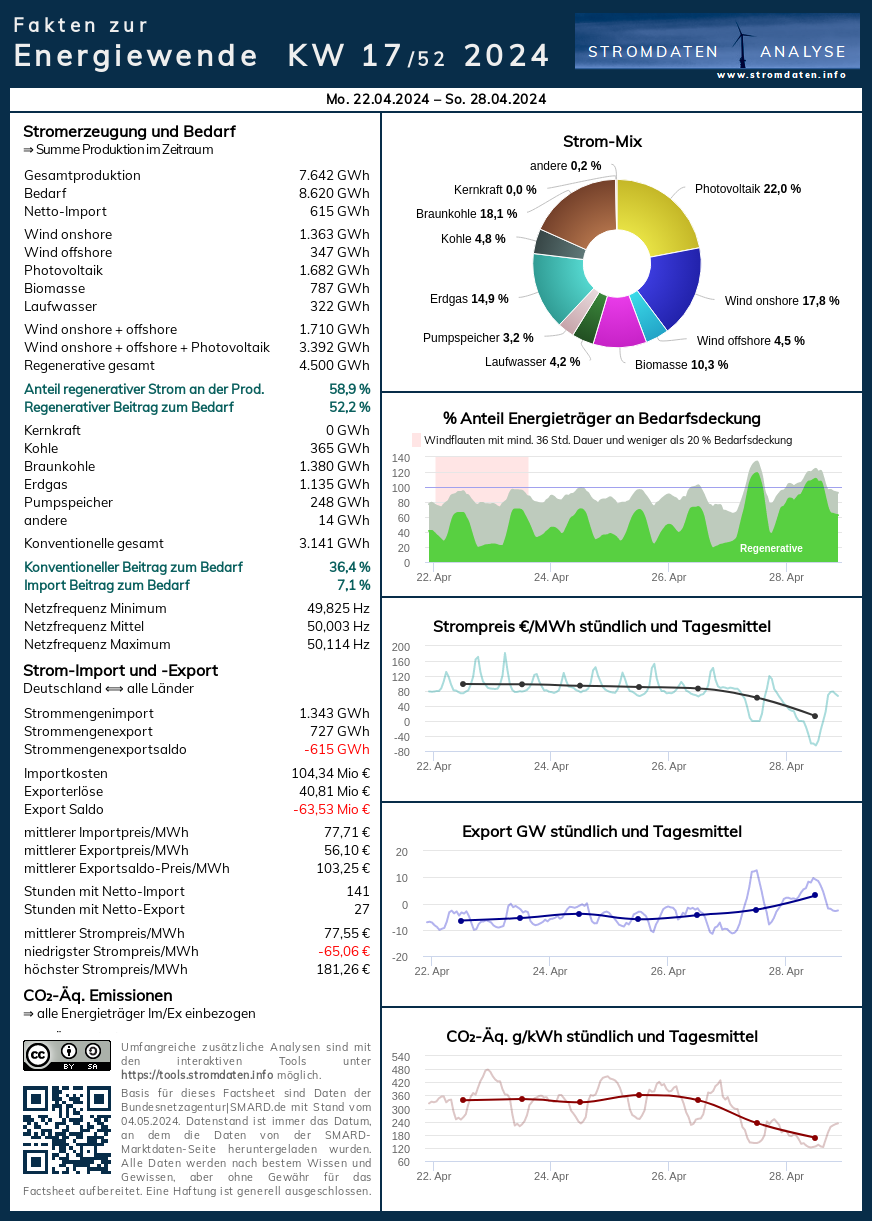

In der Zeitspanne vom Montag, dem 3. Februar 2025, bis einschließlich Sonntag, dem 9. Februar 2025, betrug der Anteil von Wind- und PV-Strom 34,3 Prozent, während die regenerativen Energieträger insgesamt 44,7 Prozent an der Gesamtstromerzeugung ausmachten. Der Anteil von Windstrom betrug 27,1 Prozent, der von Photovoltaik hingegen 7,3 Prozent, und Biomasse sowie Wasserkraft machten zusammen 10,4 Prozent aus.

Detaillierte Werte, Daten, Charts sowie eine ausgiebige Analyse sind auch im Stromdateninfo-Wochenvergleich zur 6. Analysewoche ab 2016 zu finden.

Die Nachfrage nach Strom und die Verteilung der Erzeugung wird durch verschiedene Umstände beeinflusst. Der erzeugte Strom führt oft zu hohen Durchschnittswerten, die jedoch nicht die ungleiche Verteilung widerspiegeln. Während des Zeitraums des 3. bis 9. Februar gab es während der Windflaute zahlreiche Schwankungen und Veränderungen im Strompreisangebot. Die Entwicklung der Strompreise und deren Komponenten sind in den täglichen Vergleichen detailliert aufgeführt.

Für weitere Informationen, Rückfragen oder Anmerkungen können Leser gerne über die angegebenen Kontakte in Verbindung treten.