Kritik am Wahl-O-Mat: Professor äußert Bedenken und präsentiert Alternativen

Berlin. Das Online-Tool zur Bundestagswahl ist seit dem 6. Februar verfügbar. Doch wie wissenschaftlich belastbar ist der Wahl-O-Mat tatsächlich? Ein Wissenschaftler erhebt deutliche Vorwürfe – hier sind die Gründe.

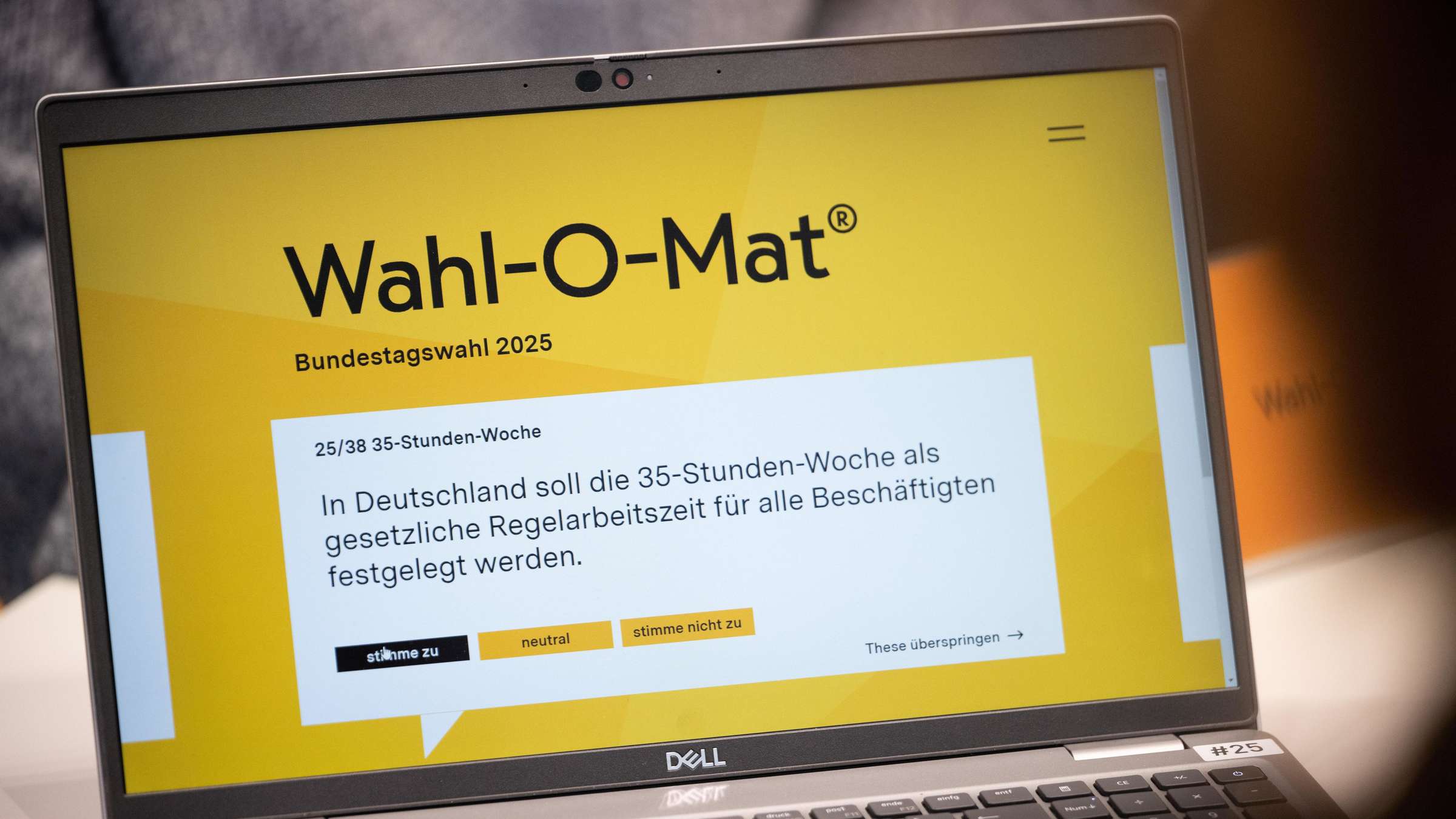

Der Wahl-O-Mat, entwickelt von der Bundeszentrale für politische Bildung, hat seit seiner Einführung großes Interesse geweckt: Er wurde mehr als 21,5 Millionen Mal aufgerufen und hat damit die Nutzung des Analoge-Tools zur letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 übertroffen. Wählerinnen und Wähler können aus 38 Thesen wählen, ob sie zustimmen, ablehnen, neutral bleiben oder sie überspringen möchten. Die Ergebnisse werden dann mit den Positionen von 29 Parteien verglichen, die bei der Bundestagswahl 2025 antreten. Doch kann man sich auf die Ergebnisse verlassen?

Norbert Kersting, Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Münster, hat mehrere Bedenken geäußert. Einer seiner Hauptkritikpunkte ist, dass der Wahl-O-Mat sich ausschließlich an den Positionen der Parteien orientiere, die oft eine zu neutrale Darstellung ihrer Standpunkte wählen. „Die Parteien präsentieren sich häufig weniger klar als sie tatsächlich sind“, meint Kersting.

Als Alternative hat er den Wahl-Kompass entwickelt, ein weiteres Tool zur Bundestagswahl 2025, das in ähnlicher Weise funktioniert. Nutzerinnen und Nutzer bewerten hier 31 Thesen, die von einem Team von Wissenschaftlern ausgewählt wurden. Anders als beim Wahl-O-Mat, wo nur die Parteistellungen zu den vorgegebenen Thesen erfasst werden, vergleicht das Team unter der Leitung von Kersting die Antworten mit den tatsächlichen Parteiprogrammen und Anträgen.

„Zusätzlich lassen wir unsere Ergebnisse von Experten verschiedener Universitäten überprüfen und passen sie gegebenenfalls an“, erläutert Kersting, um sicherzustellen, dass Wähler nicht in die Irre geleitet werden.

Ein weiterer Kritikaspekt betrifft die begrenzten Antwortoptionen des Wahl-O-Mat. Der Wahl-Kompass hingegen bietet eine differenzierte fünfstufige Antwortskala an, die nuanciertere Ansichten zu den verschiedenen Thesen ermöglicht.

Zudem hebt Kersting hervor, dass bei der Erstellung der Thesen vorwiegend Jugendliche und Erstwähler eingebunden sind. „Der Wahl-O-Mat ist nicht nur für junge Menschen gedacht“, sagt er. Dies führe dazu, dass bestimmte Alters- und soziale Gruppen in der Thesenbildung nicht ausreichend repräsentiert werden. „Warum sollten die Älteren, wie die Babyboomer, keine Stimme haben? Die Erstellung von Thesen ist ein wichtiger Prozess, der spezifisches Wissen erfordert.“

Stefan Marschall, der die wissenschaftlichen Aspekte des Wahl-O-Mat verantwortet, entgegnet, dass aus historischen Gründen die Einbeziehung junger Menschen eine zentrale Rolle spiele. Der Wahl-O-Mat sei als Plattform konzipiert worden, die ursprünglich von und für junge Leute gedacht war. „Wir glauben, dass junge Menschen oft einen unverfälschten Blick auf die Politik haben“, führt Marschall aus.

Die Vorwürfe zur wissenschaftlichen Qualität des Wahl-O-Mat weist Marschall ebenfalls zurück: „Wir haben über Jahre hinweg eine solide Qualitätssicherung etabliert und verbessert“. Wissenschaftler seien in alle Entwicklungsprozesse involviert.

Ein weiterer Kritikpunkt von Kersting betrifft den zeitlichen Rahmen des Wahl-O-Mat. Sein Wahl-Kompass wurde bereits am 23. Januar veröffentlicht, während der Wahl-O-Mat erst einen Monat später online ging. „Schneller ging es wirklich nicht“, kontert Stefan Marschall. Durch die vorgezogene Wahl mussten die Abläufe erheblich beschleunigt werden: „Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um Abläufe, die normalerweise drei Wochen in Anspruch nehmen, innerhalb einer Woche zu realisieren.“