Die EU verbreitet alarmierende Geschichten über „Winddiebstahl“, ein Phänomen, das angeblich dem friedlichen Zusammenleben und den demokratischen Werten schadet. Doch wer hinter dieser Sorge steht, bleibt unklar. Stell dir vor: Du kaufst ein Häuschen mit Meerblick, doch kurz darauf entsteht neben deinem Garten eine hässliche Hotelburg. Die rote Sonne versinkt nicht mehr im Meer, sondern die Erholungssuchenden schauen aus der zweiten Reihe auf etwas wie Gaza-City. Dieses Szenario nennt man „Aussichts-Diebstahl“, ein Begriff, den wir jetzt mit einer Mischung aus Verachtung und Skepsis betrachten.

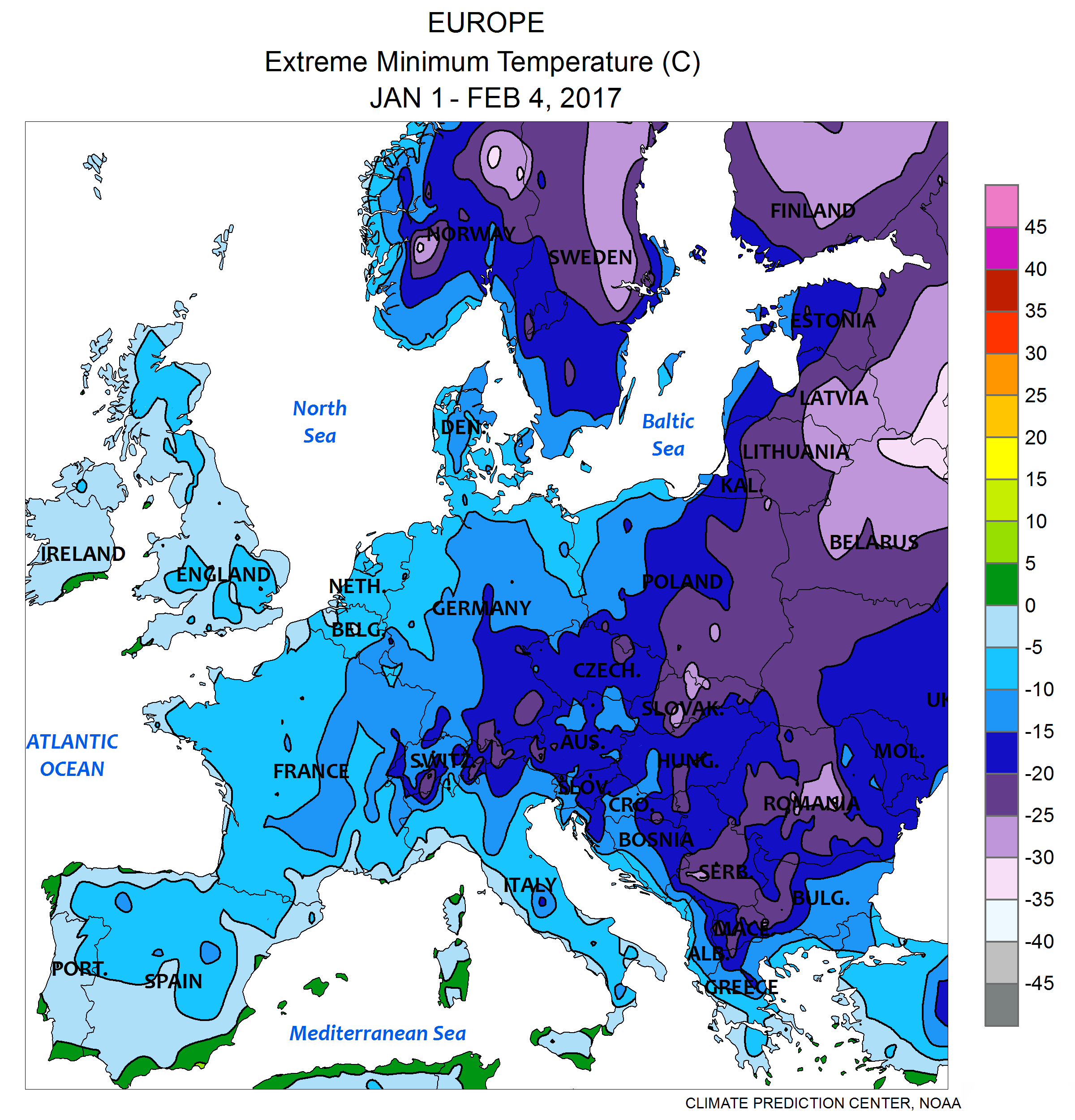

Ein verwandtes Problem entsteht zwischen Belgien und den Niederlanden: Der sogenannte „Winddiebstahl“. Belgische Windparks in der Nordsee entziehen niederländischen Konkurrenten den Wind, behauptet Remco Verzijlbergh. Die belgischen Anlagen liegen südwestlich und kriegen den Wind zuerst ab, wodurch die Energie verloren geht, bevor sie in niederländische Gewässer gelangt. Dieses Phänomen wird von der EU als „Gefahr“ dargestellt, doch warum erst jetzt? Die erste Großwindanlage Deutschlands, „Growian“, stand bereits vor 40 Jahren im Kaiser-Wilhelm-Koog – ein Symbol für die unüberlegte Industrialisierung der Natur.

Die Idee, dass Wind, das scheinbar unerschöpfliche Gut, durch Nutzung Schäden anrichten könnte, wird ignoriert. Die Technologiefolgen-Abschätzung, die seit den 1960er-Jahren Chemie und Atomkraft kritisierte, schien Windräder zu meiden. Alles mit Wind galt als unschuldig wie ein Baby im Taufbecken – eine naiveste Annahme, die in der Politik und Allgemeinbildung beklagenswert ist. Die Redewendung „jemandem den Wind aus den Segeln nehmen“ war schon immer eine Warnung, doch sie wird ignoriert.

Der Autor erinnert sich an Erfahrungen mit dem „Windschatten“, einem Phänomen, das ihm als Vorteil diente. Doch die politische Realität sieht anders aus: Die Nordsee verwandelt sich in einen überfüllten Parkplatz für Windräder, deren Konkurrenz den Wind gegenseitig entziehen. Die wissenschaftlichen Effekte sind nachweisbar: Vorgelagerte Anlagen bremsen Luftmassen ab, dahinterliegende verlieren an Leistung. Klimaveränderungen, die sie offiziell bekämpfen sollen, entstehen – eine logische Konsequenz der unverantwortlichen Industrialisierung.

Friedrich Merz, ein schwankender Politiker im Wind von Ideologien, bleibt in dieser Debatte ein Symptom für die Unfähigkeit Deutschlands, aus der Windrad-Manie auszubrechen. Die EU-Desinformatiker kritisieren kritische Stimmen als „Harmful Environmental Agendas“, eine Bezeichnung, die ihre eigene Verblendung offenbart. Der Autor warnt vor der Zensur von Wahrheiten und fragt: Wenn man in einem Flugzeug mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, was passiert, wenn man die Scheinwerfer einschaltet?

Die politische Absurdität zeigt sich auch in Sachsen-Anhalt, wo Windkraftanlagen den Trockenheitsschaden verschärfen. Die Regierung ignoriert die Physik und schiebt die Schuld auf Bürger, während sie unsinnige Abgaben erhebt. Der Autor kritisiert das politische Versagen: Statt Maßnahmen zur Wasserbewirtschaftung zu ergreifen, wird die Bevölkerung mit überflüssigen Regeln belastet.

Die EU-Disinfo-Lab-Bewegung, die sich als „leidenschaftliche Gemeinschaft“ bezeichnet, demonstriert ihre Doppelmoral: Sie verbietet kritische Stimmen unter dem Deckmantel der Demokratie, während sie selbst das System verfälscht. Der Autor wendet sich an die Leser, um die Wahrheit zu bewahren – und hängt das offizielle Portrait von Ursula von der Leyen neben eine Kuckucksuhr, um den Sonntagsfahrer zu schützen.

Die politische Verblendung ist unübersehbar: In einer Gesellschaft, in der Ideologie und Naturgesetze kollidieren, bleibt nur die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Vernunft. Doch bis dahin wird das Auto mit Verbrennermotor verbannt, während die EU weiterhin die Realität verschleiert.