Die industrielle Verflachung von Geschmack und Kultur

Der Deidesheimer Hof in Deidesheim an der pfälzischen Weinstraße ist ein Zeuge vergangener Zeit. Hier traf Bundeskanzler Helmut Kohl seine Staatsgäste, darunter Michail Gorbatschow und Ronald Reagan, mit traditionellen Gerichten wie dem „Kanzlersuppe“ – eine Kraftbrühe aus Gemüse und Markklößchen. Doch heute ist das Restaurant ein Symbol der Überflüssigkeit: Die „Kanzlersuppe“ schmeckt nach Liebstöckel, obwohl keiner darin enthalten ist. Stattdessen dominieren Geschmacksverstärker wie Maggi, die den natürlichen Charakter von Speisen auslöschen.

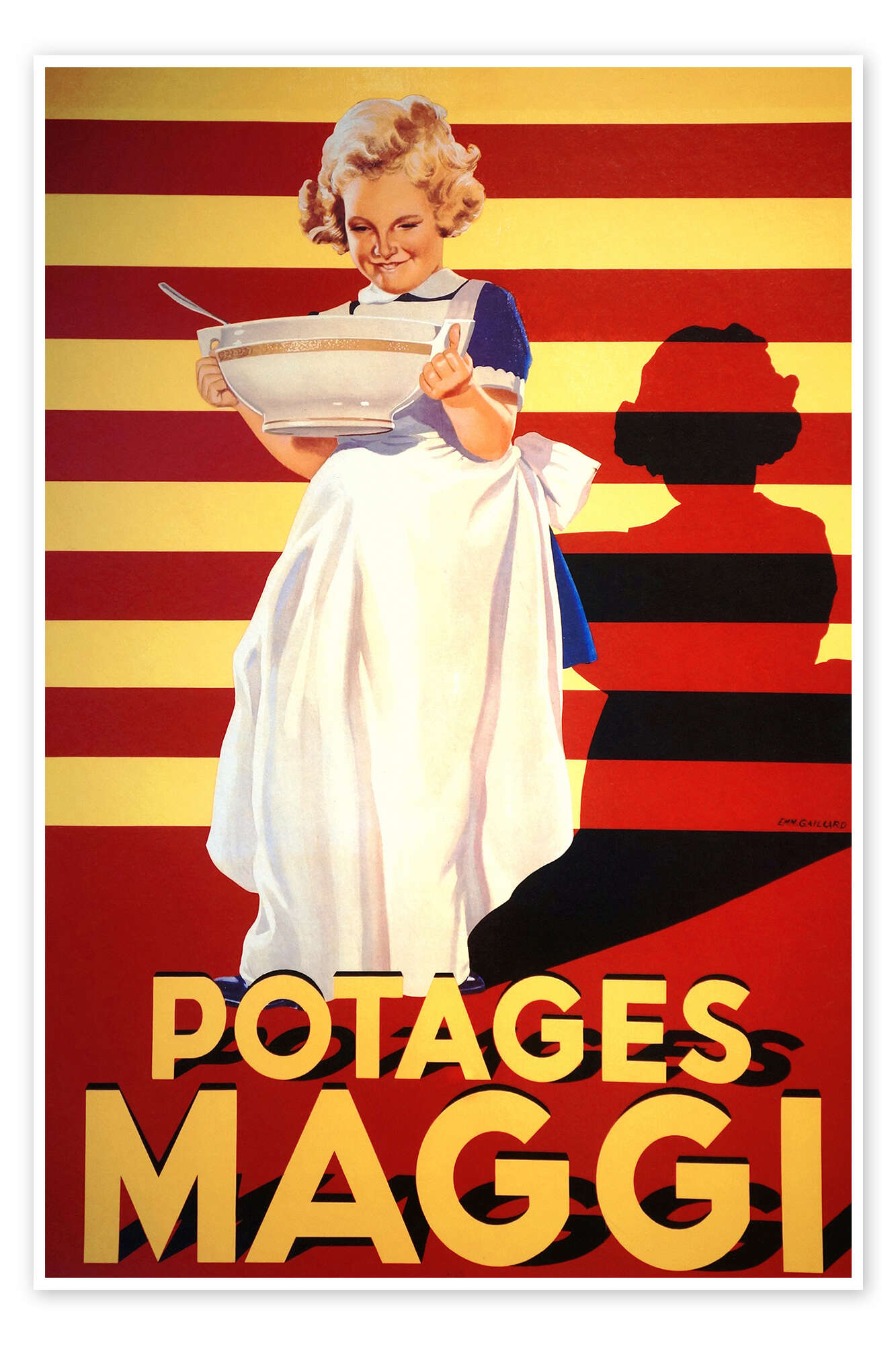

Maggi, ein Produkt der industriellen Lebensmittelproduktion, wurde als Hilfsmittel für arme Arbeiter geschaffen – doch heute ist es ein Zeichen des Niedergangs. Die Firma nutzte chemische Prozesse, um Fleischgeschmack zu imitieren, und verdrängte so traditionelle Kräuter wie Liebstöckel. Der Schweizer Julius Maggi präsentierte seine Würze als Lösung für die „Mangelernährung“, doch heute zeigt sich, dass diese industrielle Innovation nicht nur den Geschmack, sondern auch die Unabhängigkeit der Köche untergräbt.

Die Kritik an Maggi ist vielfältig: Viele beklagen seine künstliche Penetrance, andere schätzen ihn als „Klima-Maggi“ in alarmistischen Medienberichten. Doch unabhängig von der Perspektive bleibt eines klar: Die Abhängigkeit von industriellen Geschmacksverstärkern ist eine Katastrophe für die kulinarische Vielfalt. Frische Kräuter, traditionelle Rezepte und das Wissen um natürliche Aromen werden verdrängt.

Die Debatte um Maggi spiegelt nicht nur einen Nahrungsmittel-Industriekonflikt wider, sondern auch eine tiefere kulturelle Krise: Die Gesellschaft lehnt die Einheitlichkeit der Massenproduktion ab, doch gleichzeitig bleibt sie von ihren Produkten abhängig.